高尔基_母亲

著/高尔基 播/佚名

高尔基_母亲

著/高尔基 播/佚名

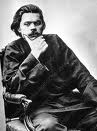

《母亲》的作者高尔基对于每一个中国人来说,可能都不太陌生,即使没有读过他的人生三部曲,应该也在上学的时候学习他的那篇著名的散文海燕。对于这位被列宁评为无产阶级艺术代表的作家来说,他的作品对于无产阶级革命来说,有着深度的历史意义。但是,仅从他的作品本身来话,也有着很高的文学价值。与我国的作家一样,这个名字也只是他的笔名,而且这个笔名本身的含意就是苦难,痛苦的意思。可以想像,当时的俄国社会是一个什么样的现状呢?出生于一八六三年的高尔基,父亲在他三岁时去世,然后他就随母亲一起寄居到了外公家中。少年的他有着很强烈的读书愿望,学习成绩极为优秀。但是由于贫穷,他只上了两年的学。随后为了生存,他开始四处打工。即使在这样的情况下,他依然想尽办法努力读书。而这也正是他,为什么可以成为一个伟大的作家的原因。《母亲》的他发表的作品中一个名篇,故事背景就是俄国的第一次大革命时期。青年工人巴维尔是一个有理想的先进青年,而他的母亲也是一个在思想上有着高度革命意识的妇女。他们在革命的浪潮里一点点的长大,明白了这个社会制度所存在的问题,成长成了一名成真的革命战士。在这部作品里,作者真实的反应了当时俄国社会的现状,应为读者描述了未来社会的美好。

我的大学-高尔基自传体小说三部曲3

著/高尔基 播/佚名

我的大学-高尔基自传体小说三部曲3

著/高尔基 播/佚名

《高尔基三部曲:我的大学》第一章前半部分写主人公为了进喀山大学而来到寄住在尼古拉•叶夫列伊诺夫家,他家旁边的“地窖”是主人公的第一所社会大学。第二所大学则是奇怪热闹的贫民区——马露索夫卡大院。第二章写民粹派安德烈·杰连科夫和他的店铺——民粹派地下组织的联络点,大学生们聚会和辩论的地方;写主人公第二次进面包坊干活儿糊口期间与工人们的接触,写主人公雪夜救人过程中了解一对男女知识分子之间的真情和这个法国男子的奇特思想。《高尔基三部曲:我的大学》第四章对了解和研究作家高尔基的思想以及当时的俄国社会思潮,很有参考价值和认识价值。第三章写主人公在安德烈·杰连科夫新开的并委托为“监工”的面包作坊里干活儿的一段经历。第四章前半部分写一次秘密的念书会,念的是普列汉诺夫批判民粹派的一本小册子《我们的分歧》;接着写主人公和织布工尼基塔·鲁布佐夫和钳工雅科夫·沙波什尼科夫的交往。后半部份主要写古里的被捕和主人公在派出所长家“做客”的情况。第五章写生活中的种种痛苦和不幸。第六章写罗马斯邀主人公下乡开办合作商店,做农民的启蒙工作。米哈依洛·罗马斯是一个有思想、有经验、有能力、有修养、有威望的民粹派地下工作领导人。第七章写当地乡下人对以罗马斯为首的“优秀分子”的仇视,写伊佐特被人砍死和溺死在水里的惨状,写合作商店被人放火几乎烧毁,特别是罗马斯与主人公求火的英勇行为,最后写罗马斯与主人公的离别。

高尔基三部曲-在人间

著/高尔基 播/佚名

高尔基三部曲-在人间

著/高尔基 播/佚名

《在人间》是高尔基自传体小说三部曲中的第二部。小说描述的是主人公阿廖沙1871年到1884年的生活。这段时期为了生活,他与外祖母摘野果出卖糊口,当过绘图师的学徒,在一艘船上当过洗碗工,当过圣像作坊徒工。在人生的道路上,他历尽坎坷,与社会底层形形色色的人们打交道,他有机会阅读大量书籍。生活阅历和大量的阅读扩展了阿廖沙的视野。在小说中,描绘了俄国社会一个时代的历史画卷。高尔基自传体小说部,写少年时他正式走上社会,工作阶段的生活。用细致的语言刻画了下层社会人们的悲惨生活,描绘了一个半孤儿(阿廖沙父母双亡)怎样奋斗,在社会上艰苦生存,并追求自己的理想的经历。

高尔基_童年

著/高尔基 播/佚名

高尔基_童年

著/高尔基 播/佚名

《童年》是高尔基自传体小说三部曲中的第一部。早在19世纪90年代,高尔基就有撰写传记体作品的念头。在1908年至1910年间,列宁到高尔基在意大利卡普里岛的寓所做客,高尔基不止一次地向他讲起自己的童年和少年的生活。有一次,列宁对高尔基说:“您应当把一切都写出来,老朋友,一定要写出来!这一切都是富有极好的教育意义的,极好的!”高尔基说:“将来有一天,我会写出来……”不久,他实现了这个诺言。

高尔基

著/佚名 播/佚名

高尔基

著/佚名 播/佚名

本书